« Drap » : différence entre les versions

Page créée avec « <span id="ancre_1"> </span> [[Fichier: Drap_cloche_Tarkovski_Andreiroublev_plan319_800p.jpg|600px|thumb|center| ''Andreï Roublev'', '''plan 319.''' Boris qui tombe en déf... » |

Aucun résumé des modifications |

||

| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

<span id="ancre_1"> </span> | <span id="ancre_1"> </span> | ||

[[Fichier: Drap_cloche_Tarkovski_Andreiroublev_plan319_800p.jpg| | [[Fichier: Drap_cloche_Tarkovski_Andreiroublev_plan319_800p.jpg|400px|thumb|right|alt=''[[Andreï Roublev]]'', '''[[#ancre_319|plan 319.]]''' Boris qui tombe en déformant le drap tendu en une forme de cloche.|''[[Andreï Roublev]]'', '''[[#ancre_319|plan 319.]]''' Boris qui tombe en déformant le drap tendu en une forme de cloche.]] | ||

<span id="ancre_2m"> </span> | |||

==Autres titres de films== | ==Autres titres de films== | ||

| Ligne 13 : | Ligne 12 : | ||

<tr> | <tr> | ||

<th>Titre</th> | <th>Titre</th> | ||

<th | <th>Titre original</th> | ||

<th>Réalisation</th> | <th>Réalisation</th> | ||

<th>Scénario</th> | <th>Scénario</th> | ||

| Ligne 29 : | Ligne 28 : | ||

<td>215</td> | <td>215</td> | ||

</tr> | </tr> | ||

<tr> | |||

<td><span id="ancre_bri"> </span>'''Bright Star '''<br/> | |||

'''§. [[Bright Star#ancre_bri04|Φω. 1]]'''</td> | |||

<td>''[[Bright Star]]''</td> | |||

<td> '''Campion Jane'''</td> | |||

<td>Campion Jane</td> | |||

<td>'''2010'''</td> | |||

<td>Angleterre, Australie, France, USA </td> | |||

<td>120</td> | |||

</tr> | |||

<tr> | <tr> | ||

<td>'''Maître (Le) ''' <br/> | <td>'''Maître (Le) ''' <br/> | ||

| Ligne 42 : | Ligne 51 : | ||

<td>117</td> | <td>117</td> | ||

</tr> | </tr> | ||

<tr> | |||

<td> '''Visiteur (Le)''' <br/> | |||

§. Le drap suspendu.<br/> | |||

'''[[Visiteur (Le)#ancre_224|Φω. 66, plan 224.]] '''</td> | |||

<td> ''[[Visiteur (Le)|Muukalainen]]'' </td> | |||

<td><strong>Valkeapää Jukka-Pekka</strong></td> | |||

<td>Forsström J.<br/> | |||

Valkeapää J.-P.</td> | |||

<td><strong>2008</strong></td> | |||

<td>Finlande, Angleterre, Allemagne</td> | |||

<td>98</td> | |||

</tr> | |||

</table> | </table> | ||

<center> | <center>[[#ancre_1|▲ ▲ ▲]]</center> | ||

| Ligne 51 : | Ligne 74 : | ||

==Photogrammes extraits des films - Analyse et liens spécifiques des films== | ==Photogrammes extraits des films - Analyse et liens spécifiques des films== | ||

<span id="ancre_3m1"> </span> | |||

===Andreï Roublev, d’Andreï Tarkovski=== | |||

===Andreï Roublev,d’Andreï Tarkovski=== | |||

| Ligne 79 : | Ligne 102 : | ||

====Comparaison du drap d’Andreï Roublev avec Nazarin, de Luis Buñuel==== | ====Comparaison du drap d’Andreï Roublev avec Nazarin, de Luis Buñuel==== | ||

Tarkovski interprète le plan du drap tendu en forme de cloche comme une manière de fixer le temps. Dans son livre, il cite à ce propos un épisode du ''Nazarin'' de Luis Buñuel.<ref>Il s'agit du périple don quichotesque de l'abbé Nazarin : (…) "Voulant vivre selon le Christ, il parcourt le Mexique, suivi par une fille séduite et une prostituée, puis finit par être enchaîné avec des forçats." ('''Georges Sadoul''', ''Dictionnaire des films'', p. 285.) </ref> Il choisit cet exemple dans le cadre des (…) "conditions de construction plastique d'un film". Elles passent impérativement par l'authenticité des rapports aux faits de la vie. Il ajoute : (…) "la pureté du cinéma, sa force très particulière, ne tient pas en effet au potentiel symbolique de ces images, même le plus audacieux, mais à ce qu'il parvient plutôt à exprimer dans ses images tout ce qu'un fait peut avoir de concret et d'unique." <ref>'''Andreï Tarkovski''', ''Le Temps Scellé'', ''[[Thèse:Bibliographie#ancre_1|op. cit.]]'', p. 67. </ref> En outre, cette réflexion traduit un constat permanent de la [[Thèse:Résumé#cinémancie|cinémancie]] : [[Thèse:Conclusion#Le primat de l'exceptionnalité et de l'unique|le primat de l'exceptionnalité, de l'unique]]. Chaque cas de figure [[Thèse:Résumé|cinémantique]] est individuel, particulier. En ce qui concerne le drap blanc du film de Buñuel, nous rappelons les explications d'Andreï Tarkovski : (…) "Dans un village rocailleux brûlé par le soleil et ravagé par la peste. (…) Qu'a fait le réalisateur pour créer cette sensation de détresse ? (…) Au milieu de la route déserte, un enfant s'avance avec un drap blanc. (…) La caméra descend lentement. Au dernier moment, avant le changement de plan, un tissu blanc vient couvrir tout le champ de la caméra. Qu'est venu faire là ce drap ? Un drap qui séchait ? A cet instant précis, nous avons perçu comme un fait médical, le "souffle de la peste". <ref>''Ibid'', p. 67. </ref> Le drap responsable de la chute de Boris n'[[Annonciateur(signe)#Annonciateur (signe)|annonce]] pas uniquement un fait médical, mais aussi "un fait [[Divination|divinatoire]]". <ref>Ce fait rappelle en narratologie, le concept de prolepse : du grec, ''prolêpsis'', notion antérieure, de ''prolambanein'', avancer, devancer. (…) "Selon les stoïciens, image acquise par l'expérience, qui permet de comprendre les expériences à venir." Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, p. 8503. </ref> En effet, n'est-il pas l'image projetée d'un futur proche? L'exploit de Boris de fondre une cloche gigantesque ? La forme des plis du drap ne représente-elle pas une figure de cloche ? | Tarkovski interprète le plan du drap tendu en forme de cloche comme une manière de fixer le temps. Dans son livre, il cite à ce propos un épisode du ''Nazarin'' de Luis Buñuel.<ref>Il s'agit du périple don quichotesque de l'abbé Nazarin : (…) "Voulant vivre selon le Christ, il parcourt le Mexique, suivi par une fille séduite et une prostituée, puis finit par être enchaîné avec des forçats." ('''Georges Sadoul''', ''Dictionnaire des films'', p. 285.) </ref> Il choisit cet exemple dans le cadre des (…) "conditions de construction plastique d'un film". Elles passent impérativement par l'authenticité des rapports aux faits de la vie. Il ajoute : (…) "la pureté du cinéma, sa force très particulière, ne tient pas en effet au potentiel symbolique de ces images, même le plus audacieux, mais à ce qu'il parvient plutôt à exprimer dans ses images tout ce qu'un fait peut avoir de concret et d'unique." <ref>'''Andreï Tarkovski''', ''Le Temps Scellé'', ''[[Thèse:Bibliographie#ancre_1|op. cit.]]'', p. 67. </ref> En outre, cette réflexion traduit un constat permanent de la [[Thèse:Résumé#cinémancie|cinémancie]] : [[Thèse:Conclusion#Le primat de l'exceptionnalité et de l'unique|le primat de l'exceptionnalité, de l'unique]]. Chaque cas de figure [[Thèse:Résumé|cinémantique]] est individuel, particulier. En ce qui concerne le drap blanc du film de Buñuel, nous rappelons les explications d'Andreï Tarkovski : (…) "Dans un village rocailleux brûlé par le soleil et ravagé par la peste. (…) Qu'a fait le réalisateur pour créer cette sensation de détresse ? (…) Au milieu de la route déserte, un enfant s'avance avec un drap blanc. (…) La caméra descend lentement. Au dernier moment, avant le changement de plan, un tissu blanc vient couvrir tout le champ de la caméra. Qu'est venu faire là ce drap ? Un drap qui séchait ? A cet instant précis, nous avons perçu comme un fait médical, le "souffle de la peste". <ref>''Ibid'', p. 67. </ref> Le drap responsable de la chute de Boris n'[[Annonciateur (signe)#Annonciateur (signe)|annonce]] pas uniquement un fait médical, mais aussi "un fait [[Divination|divinatoire]]". <ref>Ce fait rappelle en narratologie, le concept de prolepse : du grec, ''prolêpsis'', notion antérieure, de ''prolambanein'', avancer, devancer. (…) "Selon les stoïciens, image acquise par l'expérience, qui permet de comprendre les expériences à venir." Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, p. 8503. </ref> En effet, n'est-il pas l'image projetée d'un futur proche? L'exploit de Boris de fondre une cloche gigantesque ? La forme des plis du drap ne représente-elle pas une figure de cloche ? | ||

Deux éléments importants distinguent les deux films : la peste et le drap. Dans [[Andreï Roublev]] la peste est peut être représentée au plan 314 par le filet de sang ; puis elle est annoncée par Boris au plan suivant. Et par conséquent, il illustre un exemple de [[divination]] que nous avons rencontré avec la [[cape]]. | Deux éléments importants distinguent les deux films : la peste et le drap. Dans [[Andreï Roublev]] la peste est peut être représentée au plan 314 par le filet de sang ; puis elle est annoncée par Boris au plan suivant. Et par conséquent, il illustre un exemple de [[divination]] que nous avons rencontré avec la [[cape]]. | ||

<center>* </center> | <center>* </center> | ||

====Des croyances ambivalentes==== | ====Des croyances ambivalentes==== | ||

| Ligne 108 : | Ligne 130 : | ||

Ce qui est encore surprenant dans le drap, c'est que nous avons affaire, en principe, à une double cloche. On s'explique : pour obtenir des plis aussi profonds, il a fallu que le bout du pied de Boris soit engagé obligatoirement sous le drap dont le bord devait déjà présenter un petit pli en forme de cloche. Notons au passage qu'il n'y a pas seulement le retour de la symbolique du [[pied]]. En effet, il tombe à cause du pied, pour retrouver à ses pieds, la réponse en cloche de la cloche. Il y a aussi également le retour au VIIème épisode, avec le [[crachat]] et la [[pierre]], et la relation avec la [[terre]]. | Ce qui est encore surprenant dans le drap, c'est que nous avons affaire, en principe, à une double cloche. On s'explique : pour obtenir des plis aussi profonds, il a fallu que le bout du pied de Boris soit engagé obligatoirement sous le drap dont le bord devait déjà présenter un petit pli en forme de cloche. Notons au passage qu'il n'y a pas seulement le retour de la symbolique du [[pied]]. En effet, il tombe à cause du pied, pour retrouver à ses pieds, la réponse en cloche de la cloche. Il y a aussi également le retour au VIIème épisode, avec le [[crachat]] et la [[pierre]], et la relation avec la [[terre]]. | ||

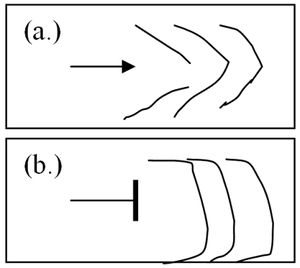

<span id="ancre_plis"></span> [[Fichier:drapp3.jpg|300px|thumb|right|alt='''Figures a et b. ''' Les plis d’un drap en flèche (a) et les plis en arête rectangulaire (b).|'''Figures a et b. ''' Les plis d’un drap en flèche (a) et les plis en arête rectangulaire (b). ]] | |||

Au plan 319, le pli est plutôt en forme de triangle, avec la vitesse et l'instantanéité de la chute il suggère aussi la figure de la pointe d'une flèche, d'une direction. (Cf. Figure a.) En revanche, il se peut qu'avec une forme en arête rectangulaire, il y ait une suggestion de barrière, d'arrêt, d'obstacle. (Cf. Figure 9 b.) Il s'agit de l'articulation dynamique des surfaces et des volumes qui suggère des compositions géométriques particulières. (Cf. '''Figures a et b.''' ) | |||

Nous pensons trouver, à l'intérieur de ces compositions, des éléments susceptibles de distinguer quelques principes. Nous venons d’en voir un exemple avec l'éventualité des schémas a. et b. Le cinéma est susceptible de nous offrir un répertoire de ces compositions. Cependant, il reste encore un point important, c'est que, jusqu'à présent, nous avons parlé de la forme du drap qui suggère la forme d'une cloche. Mais nous n'avons pas soulevé la question du fond physique du drap, c'est-à-dire du drap lui-même après sa transformation en cloche. | |||

<center>* </center> | |||

====Le passage d'une forme tendue à une forme détendue==== | ====Le passage d'une forme tendue à une forme détendue==== | ||

| Ligne 122 : | Ligne 144 : | ||

Il y a en effet, une proposition d'un schéma géométrique complexe, mais en parfait équilibre de densité plastique. L'idée n'est pas simple, nous la résumons ainsi : si l'on admet la "forme-réponse" de la cloche, on doit aussi admettre le "fond-réponse" du drap ou "fond-question" devrions-nous dire. Car après tout, qu'est-ce qui nous permet de nous arrêter uniquement à la forme-réponse ? Est-ce seulement la suggestion formelle qui est importante ? Dans un film de Souleymane Cissé, ''Yeelen'' (1987) Nianankoro, en regardant simplement à l'intérieur d'une coupe, distingue nettement sur la surface du liquide (catoptromancie) son père qui le cherche grâce au pilon magique. Dans les deux films, nous sommes en présence d'une [[Thèse:Conclusion#Conclusion du VIème épisode d'Andreï Roublev d'Andreï Tarkovski : La cinémancie : Hypothèse d'une incidence paroxystique|"hypothèse d'incidence paroxystique"]]. Dans les deux cas, les jeunes protagonistes sont dans un état extrême de tension nerveuse. La seule différence qui les distingue, c'est que Nianankoro est un voyant, un magicien ; et que Boris ne l'est pas. | Il y a en effet, une proposition d'un schéma géométrique complexe, mais en parfait équilibre de densité plastique. L'idée n'est pas simple, nous la résumons ainsi : si l'on admet la "forme-réponse" de la cloche, on doit aussi admettre le "fond-réponse" du drap ou "fond-question" devrions-nous dire. Car après tout, qu'est-ce qui nous permet de nous arrêter uniquement à la forme-réponse ? Est-ce seulement la suggestion formelle qui est importante ? Dans un film de Souleymane Cissé, ''Yeelen'' (1987) Nianankoro, en regardant simplement à l'intérieur d'une coupe, distingue nettement sur la surface du liquide (catoptromancie) son père qui le cherche grâce au pilon magique. Dans les deux films, nous sommes en présence d'une [[Thèse:Conclusion#Conclusion du VIème épisode d'Andreï Roublev d'Andreï Tarkovski : La cinémancie : Hypothèse d'une incidence paroxystique|"hypothèse d'incidence paroxystique"]]. Dans les deux cas, les jeunes protagonistes sont dans un état extrême de tension nerveuse. La seule différence qui les distingue, c'est que Nianankoro est un voyant, un magicien ; et que Boris ne l'est pas. | ||

Cette "hypothèse d'incidence paroxystique" peut être apparentée <ref>Apparenté seulement, puisqu'ils ne sont pas de la même famille. </ref> au domaine des facultés paranormales avec la voyance ou les visions et les apparitions. Cela risque de soulever quelques objections, mais nous ne voulons négliger aucune piste. Si l’on se réfère à un récent ouvrage général sur la question. <ref>'''Philippe Wallon''', ''Le paranormal'', P.U.F. 1999. </ref> P. Wallon explique, en résumé, que presque toutes les facultés paranormales <ref>Comme par exemple la | Cette "hypothèse d'incidence paroxystique" peut être apparentée <ref>Apparenté seulement, puisqu'ils ne sont pas de la même famille. </ref> au domaine des facultés paranormales avec la voyance ou les visions et les apparitions. Cela risque de soulever quelques objections, mais nous ne voulons négliger aucune piste. Si l’on se réfère à un récent ouvrage général sur la question. <ref>'''Philippe Wallon''', ''Le paranormal'', P.U.F. 1999. </ref> P. Wallon explique, en résumé, que presque toutes les facultés paranormales <ref>Comme par exemple la télépathie, la voyance, les visions, les [[Apparition|apparitions]], le dédoublement, la psychokinésie, les poltergeist, etc. </ref> ont comme base commune (…) "un fonctionnement extra-ordinaire de l'inconscient", une "manifestation inouïe de l'inconscient". Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'auteur nous livre trois explications successives : 1. Scientifique (expérimentale) ; 2. Psychologique (Freud-Jung.) ; 3. Traditionnelle. Et à propos de cette dernière possibilité, l'auteur précise : (…) "(qu') il apparaît donc justifié de passer en revue, de manière approfondie, ces explications qui, curieusement, semblent plus riches que les explications scientifiques." <ref> ''Ibid'', p. 67. </ref> Il ajoute : (…) "De telles interprétations persistent dans les pays les plus avancés sur le plan technologique : au Japon, par exemple, l'interprétation la plus "primaire" qui soit, l'animisme, <ref>Cf. '''J. Epstein''' : (…) "Le cinéma est une langue, et comme toutes les langues, il est animiste, c'est-à-dire qu'il prête une apparence de vie à tous les objets qu'il désigne. Plus un langage est primitif, plus cette tendance animiste y est marquée. Il est inutile de souligner à quel point la langue cinématographique est encore primitive dans ses termes et dans ses idées." Tome 1, ''[[Thèse:Bibliographie#ancre_2|op. cit.]]'', p. 140 . (…) "Un animisme étonnant est rené au monde." p. 251. '''E. Morin''' cite E. Souriau (…) "L'animisme universel est un fait filmologique qui n'a pas d'équivalent au théâtre." Et '''Bilinsky''' (…) "Le cinéma est le plus grand apôtre de l'animisme." pp. 74 sq. ; 95 ; 96 ; 132 ; 155 ; 166. '''J. Mitry''', tome 1, ''[[Thèse:Bibliographie#ancre_4|op. cit.]]'', p. 134. </ref> constitue une des bases de la culture, le shintoïsme. Elle coexiste avec une des religions les plus subtiles, le bouddhisme zen, et souvent chez les mêmes personnes." <ref>''Ibid''. p. 84. </ref> Jean Herbert, note que le shintoïsme (…) "ne peut faire l'objet d'aucune étude analytique." <ref>'''Jean Herbert''', ''Aux sources du Japon, le Shintô'', Editions A. Michel, Paris, 1964, p. 16. </ref> Ce qu'on peut dire : (…) "les Kami (divinités) du shintoïsme sont innombrables. Il est des Kami au sein de chaque fait matériel, le vent, les arbres, les montagnes, les landes, etc. (Herbert p. 62.) D'autres concernent le principe de la masculinité, la nourriture, les habitants de la maison (…) tous les événements de la vie sont couverts. (Wallon p. 86.) <ref>Le shintoïsme n'est pas le seul exemple dans les catégories de l'explication traditionnelle. Il reste à citer : les morts et les Esprits, le chamanisme ; transe et possession, cultes africains ; le polythéisme, l'hindouisme ; le monothéisme et les religions occidentales ; le "mental" dans le mysticisme et le bouddhisme.</ref> | ||

<center>* </center> | <center>* </center> | ||

====Liens spécifiques du film==== | ====Liens spécifiques du film==== | ||

| Ligne 136 : | Ligne 157 : | ||

<center>* * *</center> | <center>* * *</center> | ||

== Notes et références == | == Notes et références == | ||

| Ligne 143 : | Ligne 163 : | ||

<center> | |||

<center>[[#ancre_1|▲ ▲ ▲]]</center> | |||

[[Accueil|Accueil - Dictionnaire de la Cinémancie]] | |||

[[Thèse:Résumé|Résumé de la cinémancie]] | |||

[[Thèse:Introduction|Introduction à la cinémancie]] | |||

*[[Dictionnaire:Liste des mots|Liste des mots]] | |||

*[[Dictionnaire:Liste des films|Liste des films]] | |||

*[[Dictionnaire:Liste des réalisateurs|Liste des réalisateurs]] | |||

*[[Dictionnaire:Liste des photogrammes|Liste des photogrammes]] | |||

*[[Dictionnaire:Liste géo-chronologique|Liste géo-chronologique]] | |||

Dernière version du 19 janvier 2015 à 15:51

Autres titres de films

Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations

| Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Andreï Roublev | (Voir détail : Andreï Rublyov) | Tarkovski Andreï | Tarkovski A. Konchalovsky A. |

1969 | URSS | 215 |

| Bright Star §. Φω. 1 |

Bright Star | Campion Jane | Campion Jane | 2010 | Angleterre, Australie, France, USA | 120 |

| Maître (Le) §. La salle des fêtes : l’Amour |

(Voir détail : Mistrz) | Piotr Trzaskalski | Lepianka W. Trzaskalski P ; |

2005 | Allemagne Pologne |

117 |

| Visiteur (Le) §. Le drap suspendu. |

Muukalainen | Valkeapää Jukka-Pekka | Forsström J. Valkeapää J.-P. |

2008 | Finlande, Angleterre, Allemagne | 98 |

Photogrammes extraits des films - Analyse et liens spécifiques des films

Andreï Roublev, d’Andreï Tarkovski

La figure du drap plié en cloche

Plan 313-2 [1] : 2h 23' 21" : Comme Roublev, Boris est seul. Il est allongé de tout son long. Il est visiblement fatigué. Miraculeusement, il est le seul rescapé d'une épidémie de peste.

Plan 314-3 : 2h 23' 27" : Plan rapproché ambigu : un filet de sang qui se fraye un chemin en coulant sur une neige blanche, immaculée. Comme si c'était un prolongement au plan de Thomas mort, le plan 263. En effet, dans ce plan, après la mort de Thomas, des flocons de neige surnagent sur une petite rivière alors qu’ici, nous avons l'inverse.

Plan 315-4 : 2h 23' 24" : Des messagers du Grand Prince arrivent devant les pieds de Boris. Ils recherchent le fondeur de cloche Nicolas, père de Boris. Ce dernier répond qu'il est mort. Les messagers se renseignent sur un autre fondeur, même réponse. Les messagers décident de rentrer chez eux (plan 316-5). Boris, en sursautant, saisit l'occasion pour leur dire (plan 317-6) :

- Boris : "Je connais le secret."

- 1er Messager : "Que dis-tu ?"

- Boris : "Sur son lit de mort, mon père m'a donné le secret de la fonte."

Plan 318-7 : 2h 25' 4"" : Les messagers s'interrogent entre eux : "Alors, on l'emmène." Le premier messager en s'adressant à Boris : "Viens ici."

Plan 319-8 : 2h 26' 02" : Boris, fou de joie, court en direction des messagers. Nous apercevons des draps blancs étendus et parsemés un peu partout dans un champ. Boris en courant trébuche et se prend les pieds dans un drap, il tombe en déformant le drap qui prend soudainement et clairement la forme d'une cloche. (Cf. Photogramme – Drap.)

Comparaison du drap d’Andreï Roublev avec Nazarin, de Luis Buñuel

Tarkovski interprète le plan du drap tendu en forme de cloche comme une manière de fixer le temps. Dans son livre, il cite à ce propos un épisode du Nazarin de Luis Buñuel.[2] Il choisit cet exemple dans le cadre des (…) "conditions de construction plastique d'un film". Elles passent impérativement par l'authenticité des rapports aux faits de la vie. Il ajoute : (…) "la pureté du cinéma, sa force très particulière, ne tient pas en effet au potentiel symbolique de ces images, même le plus audacieux, mais à ce qu'il parvient plutôt à exprimer dans ses images tout ce qu'un fait peut avoir de concret et d'unique." [3] En outre, cette réflexion traduit un constat permanent de la cinémancie : le primat de l'exceptionnalité, de l'unique. Chaque cas de figure cinémantique est individuel, particulier. En ce qui concerne le drap blanc du film de Buñuel, nous rappelons les explications d'Andreï Tarkovski : (…) "Dans un village rocailleux brûlé par le soleil et ravagé par la peste. (…) Qu'a fait le réalisateur pour créer cette sensation de détresse ? (…) Au milieu de la route déserte, un enfant s'avance avec un drap blanc. (…) La caméra descend lentement. Au dernier moment, avant le changement de plan, un tissu blanc vient couvrir tout le champ de la caméra. Qu'est venu faire là ce drap ? Un drap qui séchait ? A cet instant précis, nous avons perçu comme un fait médical, le "souffle de la peste". [4] Le drap responsable de la chute de Boris n'annonce pas uniquement un fait médical, mais aussi "un fait divinatoire". [5] En effet, n'est-il pas l'image projetée d'un futur proche? L'exploit de Boris de fondre une cloche gigantesque ? La forme des plis du drap ne représente-elle pas une figure de cloche ?

Deux éléments importants distinguent les deux films : la peste et le drap. Dans Andreï Roublev la peste est peut être représentée au plan 314 par le filet de sang ; puis elle est annoncée par Boris au plan suivant. Et par conséquent, il illustre un exemple de divination que nous avons rencontré avec la cape.

Des croyances ambivalentes

Il s'agit d'un dérivé de la stolisomancie : (…) "Trouver des augures dans la manière de s'habiller". [6] Ici, il ne s'agit pas de l'habit d'un corps, mais "l'habit d'un événement", d'un grand événement important. De plus, le drap blanc, est associé presque directement à plusieurs structures indépendantes : il suggère la couverture d'un lit, un linceul, qui devient une seconde représentation de la mort. Ainsi, le plan 319 suggère aussi "la mort de la nature", couverte de linceuls innombrables. Par-là, il peut évoquer la mort de la terre, un ensevelissement de la terre russe. (Est-ce un avertissement ?) Il peut également rappeler le mythe de Thésée revenant de l'enfer, puisque Boris est apparemment le seul survivant de l'épidémie de peste. Par ailleurs, les croyances relatives aux linceuls sont nombreuses, et comme toutes les croyances, elles sont ambivalentes. En voilà un exemple : (…) "les morts tiennent beaucoup à avoir un linceul convenable, dit-on, et si on n'a pas soin de déférer à ce désir, ils sortent du cimetière pour venir reprocher aux vivants de leur avoir manqué d'égards." [7] Si nous considérons à présent, le drap comme couverture de lit, nous devons distinguer d'abord le lit, (…) "symbole de la régénérescence dans le sommeil, et dans l'amour : il est aussi le lieu de la mort." [8] "Il symbolise le corps. Ainsi le paralytique guéri par le Christ reçoit l'ordre de porter son lit, c'est-à-dire d'utiliser son corps affermi par la vertu divine. Le lit peut désigner le corps du pêché restauré par la grâce et purifié." [9]

Les formes et les fonds des plis d’un drap

Ainsi, le drap devient donc la couverture d'un "corps événementiel". Il couvre et il enveloppe l'événement. [10] Ce qui nous intéresse plus précisément, ce sont les plis occasionnés par la chute de Boris. Ne suggèrent-ils pas une "stratification instantanée" du destin de Boris ? En général, les croyances relatives aux "plis" dans les draps ne sont pas de bonnes augures : (…) "Celui qui, après avoir été repassé, porte un faux pli vers l'intérieur présage la mort d'une connaissance. Le faux pli en forme de rectangle ou cercueil n'est pas de meilleure augure." [11] C'est en fait, toute la question fondamentale de la "géométrie cinémantique" qui mérite une attention particulière. Mais la grande question qui se pose est celle de savoir, comment un objet, en occurrence ici le drap, représente "autre chose" que lui-même ? La question est importante, car c'est à l'appui de ce genre de "transformation", que s'établissent les relations poétiques de l'image.

Un dédoublement de la forme

Ce qui est encore surprenant dans le drap, c'est que nous avons affaire, en principe, à une double cloche. On s'explique : pour obtenir des plis aussi profonds, il a fallu que le bout du pied de Boris soit engagé obligatoirement sous le drap dont le bord devait déjà présenter un petit pli en forme de cloche. Notons au passage qu'il n'y a pas seulement le retour de la symbolique du pied. En effet, il tombe à cause du pied, pour retrouver à ses pieds, la réponse en cloche de la cloche. Il y a aussi également le retour au VIIème épisode, avec le crachat et la pierre, et la relation avec la terre.

Au plan 319, le pli est plutôt en forme de triangle, avec la vitesse et l'instantanéité de la chute il suggère aussi la figure de la pointe d'une flèche, d'une direction. (Cf. Figure a.) En revanche, il se peut qu'avec une forme en arête rectangulaire, il y ait une suggestion de barrière, d'arrêt, d'obstacle. (Cf. Figure 9 b.) Il s'agit de l'articulation dynamique des surfaces et des volumes qui suggère des compositions géométriques particulières. (Cf. Figures a et b. )

Nous pensons trouver, à l'intérieur de ces compositions, des éléments susceptibles de distinguer quelques principes. Nous venons d’en voir un exemple avec l'éventualité des schémas a. et b. Le cinéma est susceptible de nous offrir un répertoire de ces compositions. Cependant, il reste encore un point important, c'est que, jusqu'à présent, nous avons parlé de la forme du drap qui suggère la forme d'une cloche. Mais nous n'avons pas soulevé la question du fond physique du drap, c'est-à-dire du drap lui-même après sa transformation en cloche.

Le passage d'une forme tendue à une forme détendue

Il y a en effet, une proposition d'un schéma géométrique complexe, mais en parfait équilibre de densité plastique. L'idée n'est pas simple, nous la résumons ainsi : si l'on admet la "forme-réponse" de la cloche, on doit aussi admettre le "fond-réponse" du drap ou "fond-question" devrions-nous dire. Car après tout, qu'est-ce qui nous permet de nous arrêter uniquement à la forme-réponse ? Est-ce seulement la suggestion formelle qui est importante ? Dans un film de Souleymane Cissé, Yeelen (1987) Nianankoro, en regardant simplement à l'intérieur d'une coupe, distingue nettement sur la surface du liquide (catoptromancie) son père qui le cherche grâce au pilon magique. Dans les deux films, nous sommes en présence d'une "hypothèse d'incidence paroxystique". Dans les deux cas, les jeunes protagonistes sont dans un état extrême de tension nerveuse. La seule différence qui les distingue, c'est que Nianankoro est un voyant, un magicien ; et que Boris ne l'est pas.

Cette "hypothèse d'incidence paroxystique" peut être apparentée [12] au domaine des facultés paranormales avec la voyance ou les visions et les apparitions. Cela risque de soulever quelques objections, mais nous ne voulons négliger aucune piste. Si l’on se réfère à un récent ouvrage général sur la question. [13] P. Wallon explique, en résumé, que presque toutes les facultés paranormales [14] ont comme base commune (…) "un fonctionnement extra-ordinaire de l'inconscient", une "manifestation inouïe de l'inconscient". Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'auteur nous livre trois explications successives : 1. Scientifique (expérimentale) ; 2. Psychologique (Freud-Jung.) ; 3. Traditionnelle. Et à propos de cette dernière possibilité, l'auteur précise : (…) "(qu') il apparaît donc justifié de passer en revue, de manière approfondie, ces explications qui, curieusement, semblent plus riches que les explications scientifiques." [15] Il ajoute : (…) "De telles interprétations persistent dans les pays les plus avancés sur le plan technologique : au Japon, par exemple, l'interprétation la plus "primaire" qui soit, l'animisme, [16] constitue une des bases de la culture, le shintoïsme. Elle coexiste avec une des religions les plus subtiles, le bouddhisme zen, et souvent chez les mêmes personnes." [17] Jean Herbert, note que le shintoïsme (…) "ne peut faire l'objet d'aucune étude analytique." [18] Ce qu'on peut dire : (…) "les Kami (divinités) du shintoïsme sont innombrables. Il est des Kami au sein de chaque fait matériel, le vent, les arbres, les montagnes, les landes, etc. (Herbert p. 62.) D'autres concernent le principe de la masculinité, la nourriture, les habitants de la maison (…) tous les événements de la vie sont couverts. (Wallon p. 86.) [19]

Liens spécifiques du film

Voir : Andreï Roublev

Notes et références

- ↑ Le premier chiffre correspond aux plans du film depuis le début du film, le second chiffre aux plans du film depuis le début de l'épisode, le troisième chiffre aux plans du films depuis le début de la partie.

- ↑ Il s'agit du périple don quichotesque de l'abbé Nazarin : (…) "Voulant vivre selon le Christ, il parcourt le Mexique, suivi par une fille séduite et une prostituée, puis finit par être enchaîné avec des forçats." (Georges Sadoul, Dictionnaire des films, p. 285.)

- ↑ Andreï Tarkovski, Le Temps Scellé, op. cit., p. 67.

- ↑ Ibid, p. 67.

- ↑ Ce fait rappelle en narratologie, le concept de prolepse : du grec, prolêpsis, notion antérieure, de prolambanein, avancer, devancer. (…) "Selon les stoïciens, image acquise par l'expérience, qui permet de comprendre les expériences à venir." Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, p. 8503.

- ↑ Éloïse Mozzani, Le livre des Superstitions,op. cit., p. 1785.

- ↑ Revue des Traditions Populaires, tome XIII, p. 595.

- ↑ Éloïse Mozzani, Le livre des Superstitions, op. cit., p. 578.

- ↑ Origène, Homélie sur le Cantique des Cantiques, Paris, 1954.

- ↑ A titre personnel, M. Dominique Avron nous a soufflé les suggestions suivantes : "Le drap indique un passage du visuel à l'auditif, du drap en cloche à la véritable cloche ; d'autre part, grâce au drap, la terre est comme un lit, mais il annonce également une "page blanche" (une page que le jeune Boris est en train de tourner, ou du moins d'amorcer le geste), ainsi, M. Avron pose la question suivante : la cloche est-elle un signe de sagesse ? Ou un moyen ?" Nous pensons pour notre part, que la cloche représente simultanément les deux alternatives, c'est-à-dire, c'est un moyen pour accéder à la sagesse. Soulignons toutefois, qu'ici aussi l'interprétation rejoint d'une part, le registre diégétique du film, Andreï Roublev accède à la raison ; et d'autre part, le registre extra-diégétique, il s'agit en fait, du réveil du peuple russe. A ce propos, J.-L. Passek écrit : "A. Tarkovski se veut en outre héritier – c'est son originalité la plus criante - de la vieille culture russe, antérévolutionnaire, spiritualiste et prophétique, obsédée par la "terre humide, notre mère". (Dictionnaire du cinéma, Larousse, 1991, p. 647.) Ainsi, le plan 319, devient la naissance par la terre russe, du nouvel enfant russe, porteur du courage, de l'insouciance de la témérité et paradoxalement du savoir-faire.

- ↑ Éloïse Mozzani, Le livre des Superstitions, op. cit., p. 1002.

- ↑ Apparenté seulement, puisqu'ils ne sont pas de la même famille.

- ↑ Philippe Wallon, Le paranormal, P.U.F. 1999.

- ↑ Comme par exemple la télépathie, la voyance, les visions, les apparitions, le dédoublement, la psychokinésie, les poltergeist, etc.

- ↑ Ibid, p. 67.

- ↑ Cf. J. Epstein : (…) "Le cinéma est une langue, et comme toutes les langues, il est animiste, c'est-à-dire qu'il prête une apparence de vie à tous les objets qu'il désigne. Plus un langage est primitif, plus cette tendance animiste y est marquée. Il est inutile de souligner à quel point la langue cinématographique est encore primitive dans ses termes et dans ses idées." Tome 1, op. cit., p. 140 . (…) "Un animisme étonnant est rené au monde." p. 251. E. Morin cite E. Souriau (…) "L'animisme universel est un fait filmologique qui n'a pas d'équivalent au théâtre." Et Bilinsky (…) "Le cinéma est le plus grand apôtre de l'animisme." pp. 74 sq. ; 95 ; 96 ; 132 ; 155 ; 166. J. Mitry, tome 1, op. cit., p. 134.

- ↑ Ibid. p. 84.

- ↑ Jean Herbert, Aux sources du Japon, le Shintô, Editions A. Michel, Paris, 1964, p. 16.

- ↑ Le shintoïsme n'est pas le seul exemple dans les catégories de l'explication traditionnelle. Il reste à citer : les morts et les Esprits, le chamanisme ; transe et possession, cultes africains ; le polythéisme, l'hindouisme ; le monothéisme et les religions occidentales ; le "mental" dans le mysticisme et le bouddhisme.

Accueil - Dictionnaire de la Cinémancie